スズメバチを正しく知り安全に向き合うために

夏から秋はスズメバチが活発に活動する季節です。ブンブンと響く羽音に思わず身構える人も多いのではないでしょうか。「刺されると危険」という印象は広く知られていますが、彼らの習性や攻撃のきっかけを正しく理解している人は意外と少ないものです。本コラムでは、スズメバチの生態や注意すべき時期・場所、さらにもし刺されてしまったときの対処法について解説します。正しい知識を持つことが、身を守る第一歩になります。

スズメバチはどんなハチ?

スズメバチは「社会性ハチ」と呼ばれる種類で、女王バチと働きバチが集まって巣を作ります。働きバチはすべてメスで、巣作りや幼虫の世話、食べ物の確保、外敵からの防衛を行います。オスは秋の限られた時期だけ現れます。

スズメバチは、世界では約70種、日本国内では17種類が確認されており、本州以南では大型のキイロスズメバチやコガタスズメバチが、北海道では小型のクロスズメバチやホオナガスズメバチがよく見られます。

刺されやすい時期と場所

スズメバチは春(5月頃)から女王バチが巣作りを始めます。この時期は巣もまだ小さく、警戒心も低いため比較的安全とされています。

夏から秋(8~9月)にかけて巣が大きくなり、種類によっては働きバチが数百〜千匹近くになることもあります。この頃のスズメバチは巣を守ろうとする警戒心が強く攻撃性が高いので、この時期に刺傷事故が最も多く発生します。

スズメバチの巣はどこに作られる?

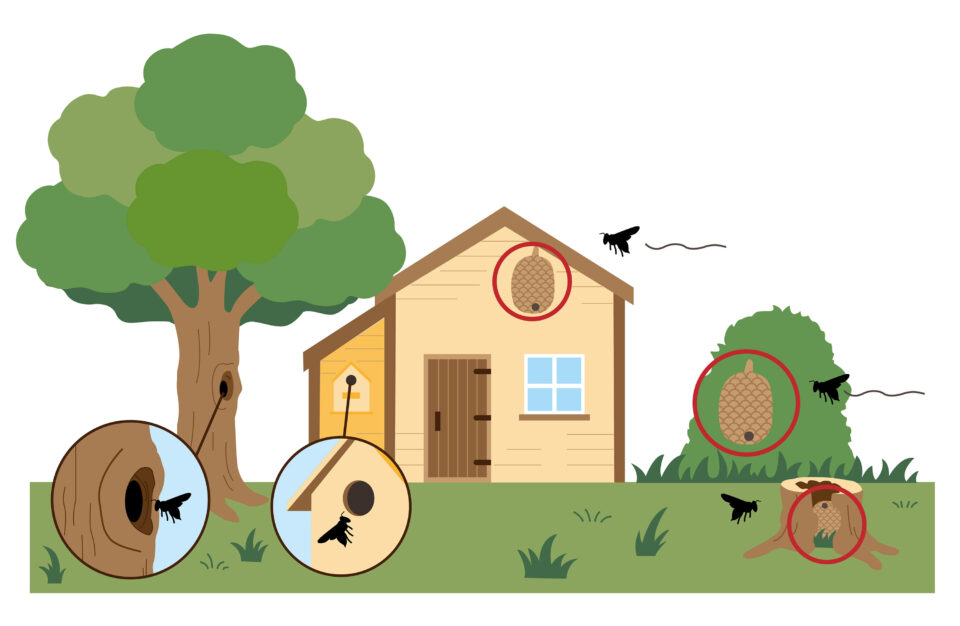

スズメバチの巣は天井裏や茂みの中など人目につかない場所に作られることが多いです。

例:茂みの中、切り株跡や土中、家の軒先や天井裏など

ズメバチの飛び方や数の増え方に異常を感じたら、近くに巣があるサインですので注意しましょう。

スズメバチが威嚇してきた場合の対処法

スズメバチは巣の周りに外敵を察知すると、近づくなという警告の行動をとります。例えば

スズメバチは巣に近づいた相手に対して、しつこく飛び回ったり、じっと狙うように空中で止まったり、“カチカチ”と音を出して威嚇することがあります。

こうした警告の行動が見られたときは、むやみに動かずできるだけじっとすることが鉄則です。大きく手を振ったり走って逃げたりすると、かえって刺激となり攻撃される危険性が高まります。巣から離れる際は、できるだけ肌の露出を少なくし、身をかがめた状態でその場から少しずつ遠ざかっていくことが重要です。

スズメバチに刺されてしまった場合の応急措置

万一、スズメバチに刺されてしまった場合は次の手順で処置しましょう。

ただし全身にじんましんが出る、呼吸がしづらいなどのアナフィラキシー症状が出た場合は、すぐに救急車を呼びましょう。スズメバチの刺傷による死亡事故の多くは、このアナフィラキシーが原因です。

1.毒を取り除く

ポイズンリムーバー(毒吸い出し器)があると便利です。

2.冷やす

氷や冷たいタオルで患部を冷やすと、痛みや腫れが和らぎます。

3.薬を使う

抗ヒスタミン薬やステロイド軟膏を医師の指示に従って使用します。

万一に備えて

最悪の事態を避けるためにも、普段からスズメバチの習性を知り慎重に行動することが大切です。特に黒っぽい服装や香りの強い整髪料・香水はスズメバチを刺激しやすいため、野外では控えめにしましょう。肌の露出を減らすため、帽子や長袖・長ズボンの着用も有効です。

また万が一に備えて、ポイズンリムーバーや抗ヒスタミン薬などの応急処置用アイテムを携帯するのも安心です。

正しい知識とこうした心がけを、日常的に意識してスズメバチの被害を未然に防ぎましょう。

SHIMADAのスズメバチ対策製品はこちら↓

参考文献

・森林レクリエーションでのスズメバチ刺傷事故を防ぐために 森林総合研究

https://www.ffpri.go.jp/pubs/chukiseika/documents/1st-chukiseika-5_6.pdf